中国越境EC・インバウンド最新状況

中国市場の変化に対応し

定番品に続く新たな価値の提案を

韓国や台湾に比べ回復が遅れていた中国からの訪日客数が、ようやくコロナ前の水準に戻ってきた。一方、越境ECの浸透や中国国内産業の成長などで、日本の化粧品・日用品を取り巻く環境は変わりつつある。経済が減速しているとは言え、日本の10倍以上の人口を抱える中国市場の存在は依然として大きい。コロナ期間をはさんだ変化に日本企業はどう対応すればよいのか、日中双方の事情に詳しい徐向東氏に聞いた。

CM-RC.com 中国市場戦略研究所 代表

徐 向東(じょ・こうとう)氏

北京外国語大学講師を経て来日、立教大学大学院で博士号取得。日本労働研究機構(現独立行政法人労働政策研究・研修機構)研究員、コンサルティング会社代表取締役などを務めた後、2007年に中国市場戦略研究所を設立。日中双方のビジネス事情に通じる強みを生かし、幅広い分野で中国市場開拓のコンサルティング、リサーチ、プロモーションなどのサービスを提供している。多摩大学大学院客員教授兼務。

訪日客の中心は富裕層・コアな親日層

「爆買い」が消え買い物動向にも変化

2025年、毎年恒例の夏のECセール「618」の全体売上は8556億元(約17兆円※)で、前年比15・2%増だった。化粧品は575億元(約1兆1500億円)と、前年の352億元(約7040億円)から大きく伸びた。しかしセール期間が例年より長かったことや、政府から補助金が出ていたことを差し引いて考える必要がある。また、ECの陰で実店舗の売上が落ち込んでいる現状もあり、必ずしも中国経済全体が回復しているとは言えない。

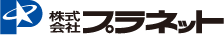

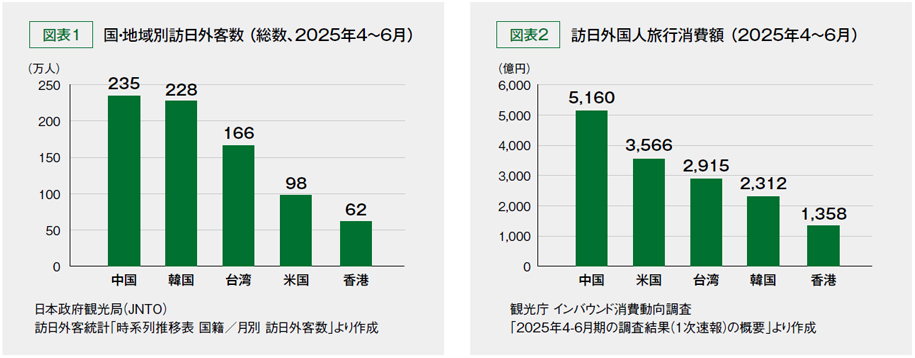

一方、コロナ禍などで激減していた中国から日本へのインバウンドは、ようやく国・地域別の客数で1位になるまでに回復してきた(図表1)。またコロナ前の訪日客は一般的な中間層やツアー客が多くを占めていたのに対し、富裕層や個人旅行で来るようなコアな親日層がメインになってきている。こうした変化もあって、以前のような「爆買い」が見られなくなったにもかかわらず、国・地域別の旅行消費額でも中国が1位で(図表2)、一人当たりの旅行支出も欧米などを含めた平均を上回っている。

日本製品の買われ方にも変化が生じている。越境ECが普及したため、わざわざ訪日時にまとめ買いしなくても、日本のドラッグストアとほぼ変わらない価格で日本製品を買えるようになった。また、中国企業が日本や欧米の製品と同じ成分を使った化粧品を開発し、より安い価格で販売する動きがコロナ期間中に盛んになったことで、日本製品のシェアが削られている。

ただし、前述のとおり現在のインバウンドは富裕層が多いため、百貨店では人気ブランドのプレミアム化粧品が購入されている。またドラッグストアでも、まだ中国企業が日本と同レベルの商品を開発できていないカテゴリーはよく売れている。そうした商品の例としては、肩こりや腰痛に効く鎮痛テープ、にきびやかゆみを抑える軟膏などが挙げられる。

※1元=約20円で換算

「定番品頼み」からの脱却が課題

効能・商品価値の伝え方も重要

日本の化粧品メーカーの課題の一つは、売れ筋の定番品に続く人気商品を生み出せていないことにある。ロレアル、エスティローダー、ランコムなどの欧米ブランドは中国にオフィスを構え、マーケティング活動や販売を行っている。またコロナ以後は、米国のスキンシューティカルズという、ドクターズコスメのイメージがあるブランドが急成長した。一方で日本企業はコロナ後の中国で外国人の入国制限が長引いたことなどから、現地で中国市場の動向を見ながら新しい商品を提案することができていない。そのため現在もコロナ前からの定番品頼みになっている。

もう一つの課題は、商品の価値をどう伝えるかという点だ。中国では大気汚染の改善がまだ十分でないこと、学生も会社員もフードデリバリー依存度が高く食事に脂っこいものが多いことなどから、女性は肌トラブルを抱えやすく、化粧品の効能やべたつきにくさなどの要求水準が日本よりも高い。また中国市場では中国、欧米、日本の商品がしのぎを削っており、消費者は商品知識が豊富で、情報感度も高い傾向がある。しかし、日本は薬機法の規定が厳しく、同じ成分を使っていても中国製品は抗酸化・抗糖化をうたっているのに対し、日本製品は保湿効果しか打ち出さないなど、効能訴求が抑制的にならざるを得ないという事情がある。

コロナ前は、このギャップを埋める役割を中国のソーシャルバイヤーやインフルエンサー、ライバー(ライブ配信者)らが果たしていた。彼らは日本のメーカーによる商品説明をそのまま翻訳するのではなく、独自の言葉でかみくだいて効能や商品価値を伝えていた。また日本の商品はカタカナ名が多くて中国人には分かりづらいが、ソーシャルバイヤーらが独自のネーミングをつけることで中国国内に浸透しやすくなった。しかしコロナ期間中に日本と中国の行き来ができなくなったことで、この流れが途切れてしまった。

このような状況下で、日本のメーカーは中国のユーザーに向けて発信するチャネルや伝え方を再構築する必要が出てきている。

中国人のリアルなニーズを知り

新規提案やプロモーションのヒントに

11月には、「618」と並ぶEC商戦の「W11(ダブルイレブン)」が控えている。日本企業としては、すでに支持されている定番品を軸としつつ、新たな商品を提案していく取り組みが必要になる。

日本企業の強みは製品力の高さだ。似たような商品でも、日本製と安価な中国製を比べて使ってみれば、日本の製品が優れていることが実感できる。中国にもそれを分かっているユーザーは多いので、自社製品の購入経験があり一定の信頼を寄せてくれている消費者に向けて、「こんな商品もありますよ」「日本の商品はここまで進化しましたよ」と新規提案を行うことで商品の幅を広げていくのがよいだろう。

中国の消費者がどんな商品を求めているかを把握するには、彼らが今、何に関心があり、どんなキーワードに反応するかを知る必要がある。そのためには、百貨店の売場を見てどんな商品が訪日中国人に支持されているかを探ったり、自社の製品を好きになってくれそうなインフルエンサーを見つけて直接話を聞いてみたりすることを勧めたい。定量調査やSNSを使ったプロモーションに比べて手間はかかるかもしれないが、よりリアルな情報や気づきが得られるはずだ。