付加価値とは想定を上回る価値 受け手や時・場所によって変化

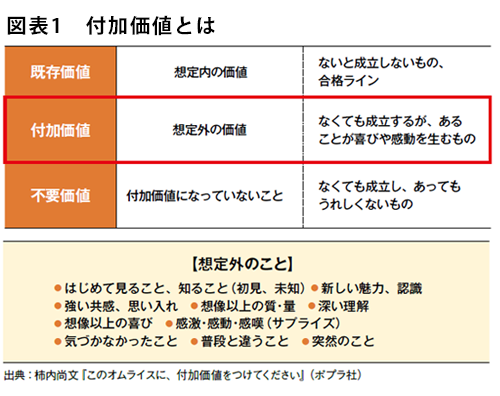

「付加価値とは何か」を考えるには、価値を「既存価値」「付加価値」「不要価値」の三つに分類するとわかりやすい(図表1)。

「既存価値」とは想定内の価値で、「付加価値」は想定外の価値のことだ。誰にとっての想定かと言えば、「価値を受け取る側」であり、商品やサービスの場合は顧客(消費者・ユーザー)ということになる。顧客の予想や期待を上回る魅力や驚きを提供できれば、その商品には付加価値があると言える。そして「不要価値」とは、提供側は付加価値のつもりでも、受け手側がそうは思っていない、「いらない価値」のことだ。

価値を決めるのはあくまで受け手なので、顧客Aにとっては付加価値でも顧客Bから見れば不要価値ということも当然あるし、時と場所、場合によっても変わりうる。たとえば「電車が時間通りに来る」ということは日本人にとっては当たり前の既存価値でも、インバウンドの外国人には付加価値と捉えられ、日本に魅力を感じる一因となっている。またタピオカドリンクなどのブームを考えるとわかりやすいが、登場したときは付加価値商品でも次第にコモディティ化(一般化)して既存価値となり、ブームが去れば不要価値となるケースも多い。

なお、「付加価値化」と似た言葉に「差別化」がある。付加価値化が顧客起点であるのに対し、差別化は競合他社といかに違いを出すかという発想だ。些細な違いのようだが人間の思考は言葉に規定される部分が大きいため、競合対策ではなく顧客のニーズを重視するなら「付加価値化」をキーワードに考えるほうがよい。

機能価値だけでなく 感情価値も伝える

付加価値は存在しているだけでは意味がなく、「伝える」ことも重要になる。たとえばレストランなどで洋食についてくるパセリは残す人も多く、「不要価値」になりがちだ。パセリには消化促進効果や消臭効果があり、料理の彩りを良くする狙いもあって付け合わせとして定着したと言われているが、そうしたことを伝えている店は少ない。それをメニューの片隅などに書いておけば、パセリを付加価値と見なす人も増えるのではないだろうか。

また、軽くて丈夫な折り畳み傘を売る場合、機能面に着目すると「丈夫」であることをアピールしたくなる。しかし、気候変動により傘を持ち歩く機会が増え、スマホやパソコン等の普及で手荷物が重くなりがちな昨今、「丈夫なのにこんなに軽い!」というのは驚きや喜びにつながる。付加価値は大きく分けて機能価値と感情価値の二つがあり、この例の驚きや喜びは後者にあたる。売り手側はともすると「壊れにくい」「風に強い」といった機能価値ばかりを訴求しがちだが、人が感情に左右され、感情で選択したり行動したりすることを考えると、感情価値の伝え方が重要なポイントになる。

ものの見方を変えるだけで付加価値は誰にでもつくれる

「付加価値を考える」と言うと開発やマーケティングに携わる人の仕事と思われそうだが、どんな仕事でも相手が求める想定以上の価値を提供することは評価につながる。たとえば事務職なら図やグラフを駆使してわかりやすい資料を作成できるといった能力も付加価値になるだろう。

決められたことや言われたことを作業のようにこなすだけでなく、どうしたら自分の付加価値が出せるかを考えながら働くほうが、仕事は充実するはずだ。

また、モノやサービスの開発に関しては、付加価値商品をつくれるのは資金や時間を潤沢に使える大手企業か、独創的な発想ができるアイデアマンだけだと思うかもしれない。だが、付加価値とはちょっとした工夫や発想の転換でつくり出せるものだ。

たとえば「訳あり野菜」という言葉がある。従来は捨てられていた規格外などの野菜を、ネーミングによって流通可能にした例で、ここでは価値の提示方法を変えるだけで不要価値を付加価値に転換させている。

以下では、付加価値をつくったり伝えたりするための考え方やテクニックを具体的に紹介していく。

再定義、言いかえ、小話…… 付加価値を生み出す多彩な手法

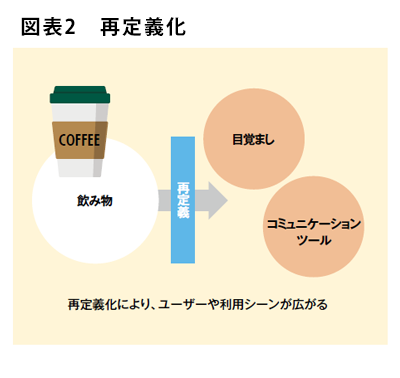

①再定義化

従来とは捉え方を変えることで、違う価値が見えてくることがある。たとえばコーヒーを「おいしい飲み物」とだけ定義すると、コーヒーの味や香りが好きな人にとってしか価値がないことになる。これを「コミュニケーションを取るときに飲むもの」「朝、目を覚ますために飲むもの」などと再定義していくと、価値が多様化していく(図表2)。つまり商品そのものを変えることなく、別の新しい付加価値を提案することで、ユーザーや利用シーンを広げられる。

先に述べたとおり付加価値は固定のものではなく変化するため、一度付加価値が認められた商品も、やがて既存価値や不要価値になってしまう。最初に想定した顧客にある程度浸透して売上が頭打ちになったときなどに、違う客層にアプローチできるような再定義を行うと有効だ。

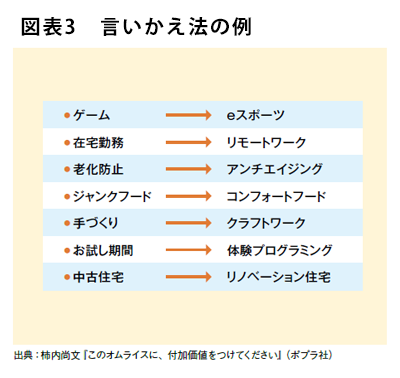

②言いかえ法

前述の「訳あり野菜」のように、表現を変えることで既存価値・不要価値を付加価値にすることができる。「古い」を「レトロ」、「中古品」を「リユース品」、「節電、省エネ」を「スマートライフ」と表現するのもこの手法に該当する。同じものでも、言葉の選び方ひとつで魅力の伝わり方がまったく違ってくる(図表3)。

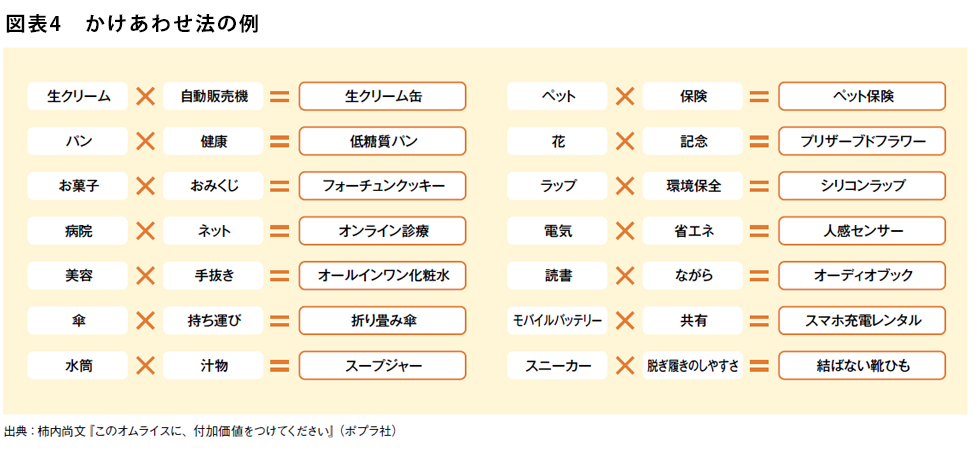

③かけあわせ法

既存のモノ、サービス、概念をかけあわせることで、新たな価値をつくり出すこともできる。

たとえば、ある不動産管理会社はアパートの入居者専用食堂を運営している。大学が複数あるエリアで、一人暮らしの学生のニーズを見込んだものだ。これは「アパート」×「定食屋」という、それぞれは何の変哲もないビジネスをかけあわせることで、独創的なサービスを生んだ例と言える。

近年ブームとなったグランピングも、「アウトドア」×「快適な宿泊」という一見矛盾する要素をかけあわせている。図表4はかけあわせ法の例である。かけあわせる数は二つに限らず、三つ、四つと増やすことも可能だ。

④小話プラス

商品にまつわるエピソードを語ることも付加価値になりうる。

たとえばバナナジャムを販売する場合、商品だけを棚に置いておくのと、「このジャムのレシピは、店主がある国で教わったレシピをベースにしており……」というエ

ピソードが添えられているのとでは、客側の興味や関心がまったく違ってくる。

小話などのストーリーが付加価値を生み出すのは、それを知ることで「対象への解像度が上がる」からだ。解像度が上がると理解度も上がり、購入などの行動に結びつきやすくなる。語るのはその商品をつくろうと思ったきっかけや開発中の苦労( 失敗・挫折・困難)、思いや熱意など、感情価値を喚起するようなエピソードだと効果的だ。

ペルソナを設定する際は作家のキャラづくりを手本に

冒頭でも説明したとおり、付加価値とは提供される側にとっての価値なので、これらの手法を使う際にも、顧客が何を望んでいるかを突き詰めて考える必要がある。顧客ニーズを理解するために「ペルソナ」という代表的な顧客像を設定する手法があるが、ペルソナはしばしば絵に描いた餅になりがちで、その解像度が低いままでは顧客理解に至らない。

そこで勧めたいのが、小説家や漫画家がキャラクターを作りこむやり方だ。作家はよく「登場人物が勝手に動いてくれる」と言う。その人物がどんな考えや欲求を持ち、普段どんな行動をするか、友人・家族関係はどうなっているかなど、具体的なイメージを固めていく手法である。ビジネスにおいてもこのレベルまでペルソナの解像度を上げることで、顧客の本心や無意識の欲求が見えてくる。

日常的な思考トレーニングで発想力を鍛える

付加価値を見つけるには、普段から多様な視点で物事をとらえる習慣を身につけておくとよい。レストランのパセリのように見落とされがちなものがあれば「これは 何のためにあるのだろう?」と考えてみる、面白いドラマを観たらなぜ面白かったのかを分析する、苦手なタイプの人がいればその人の良い所を10個挙げてみるなど、通常は目を向けないものに意識的に注目する訓練をすることで、他の人が気づかないような付加価値を考えつくスキルが磨かれていくはずだ。