安くて低品質なものがなくなってきた!

昭和世代の方なら、実感的によく分かると思うのだが、最近、買い物において購入する商品の選択基準が大きく変わってきている。

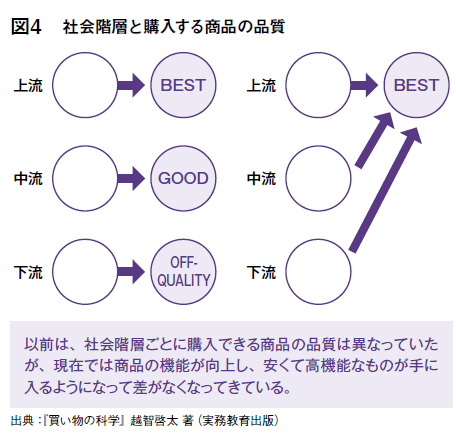

以前なら、スーパーやデパートなど、小売店で売っている商品は、〈安いが品質がいまひとつのもの―高くて品質の優れたもの〉の一次元の線上のどこかに位置づけることが可能であった。ところが、〈安いもの〉の品質向上が著しく、〈安いが品質がいまひとつのもの〉が次第に消失してきてしまった。

これは家電製品から衣料、文具、化粧品などを始めとして、食品や外食サービスなどにもいえることである。例えば、いまやコンビニの100円程度で購入できるコーヒーの味は、コーヒー専門店の味と区別がつかなくなっているし、回転寿司チェーンの寿司と本格寿司店の寿司の区別も難しい。

実際、安物と高級品を芸能人に比べさせて高級品がどちらか当てるというバラエティー番組まで作られている(そして、専門家を含む多くの出演者が間違って安い方を選んでしまうのを我々は目の当たりにしている)。

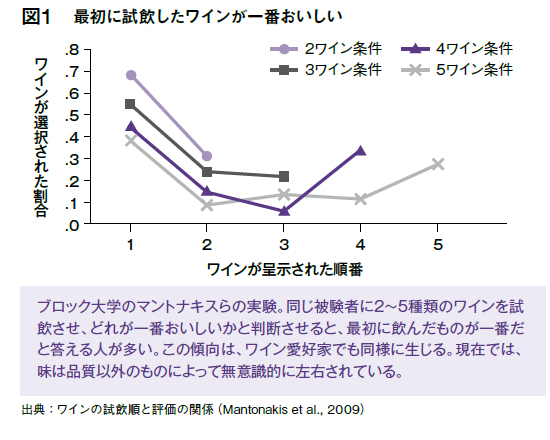

こう言うと、「いやいやそんなことはない。それは君のセンスが悪いだけだ、コンビニのコーヒーと専門店のコーヒーなんて区別できるのが当たり前じゃないか」と言う人が必ず出てくる。われわれ心理学者はそれを聞くと、「じゃあ、試してみよう」と思って実験をしてみる。そういう人をたくさんつれてきて、ブラインド(商品名が見えないようにして)で識別実験をしてみるのである。先にあげたバラエティーを厳密な方法でやってみるのである。このような実験が世界各国で行われた結果、「私はちゃんと区別できる!」と言っている人でもやはり自分で思っているほどは識別できないこと、そして時には、自信がある人ほど間違えやすいことなどがわかってしまった(図1)。

もちろん、本物のコーヒーの専門家やワインの専門家、寿司の専門家はかなり正確に識別することができる。しかし、これらの専門家になるには、長年の経験とトレーニングが必要であり、トレーニングがなければ識別できないなら、もはや、「区別できなくなっている」といってもよいであろう。

開発者は過剰品質品を作り続け 消費者はそれを無駄と思う

このように値段と品質が比例しなくなったのは、おそらく人類の歴史の中でほんのごく最近のことだと思われる。その前は、それが「いくらか」ということはそれが「どの程度の品質であるのか」と比例していたからだ。

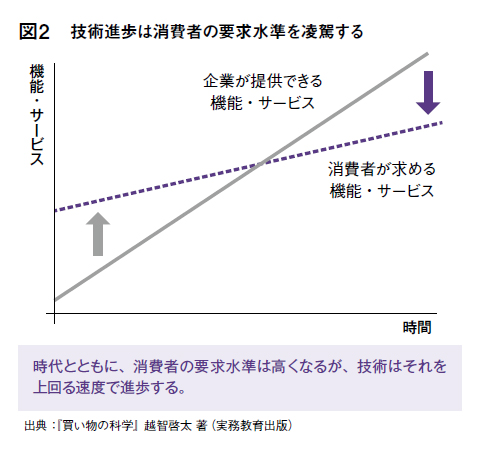

この急激な変化についていくのは、じつはなかなか難しい。とくに「ものづくり」を担っている商品開発者(サービスなどを含むあらゆる分野の開発者)にとってはそうだ。彼らは、製品を高性能化することに血道を上げる。その高性能化が消費者にとって必要ない水準であろうと、そのサービスがもはや「おせっかい」になってしまおうともそのことには気づきにくいのである。問題なのは、消費者が必要ない程度まで、高性能化した商品は逆に価値が低下してしまう可能性があるということだ(図2)。

例えば、炊飯器を考えてみよう。米を炊くのに失敗して、米が焦げてしまったり、芯が残ってしまったり、保温すると米が黄色くなったりした昭和時代には、これらを避けるためにはお金を出して、より良いものを買う必要があった。しかし、現代、国内メーカーのほとんどすべての炊飯器は最安値のものでも、これらの基準は軽々とクリアしてしまっている。現在の高級炊飯器はそれに加えて高機能になっており、米の種類別に最適な炊き方を選択できたり、メニューによってきめ細かい炊き上がり感をつくりあげたり、自動洗浄できたり、ネットを利用して遠隔操作できたりする。

しかし、これらの高機能のうち、実際に使用するのはどのくらいだろうか。多分、100ついている高機能のうち5個くらいしか現実には使わないのではないだろうか。そして、最近の消費者は、この使わない95個が無駄だということに気づき始めている。「こんな使わない機能があるものを買っちゃってもったいなかった。次からはもっと安いのを買おう」ということである。この「無駄」感は、じつは著しく購入満足度を低下させる危険性がある。

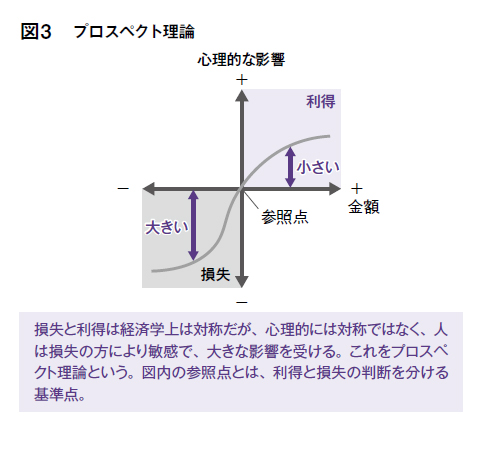

我々は「利得」より「損失」に敏感で、損失を回避するためには素早く行動するからだ(図3)。日本メーカーの電化製品が急激に魅力を失ってきたひとつの原因はここにあるかもしれない。

消費者はなぜお金がなくても高級品を購入するのか

機能的にはほとんど区別がつかなかったり、機能と値段の相関関係が失われていたり、腕時計でみられるように、機能的には安い方が優れているといった逆転現象まで起きている―― にもかかわらず、なぜ、高価なものをあえて購入する人がいるのだろうか。

これはもはや、通常の経済学の法則では解明が難しい問題である。ここで重要になってくるのは、今まで経済学が避けて通ってきた心理的な要因である。

たとえば、顕示的消費という現象がある。これは、「こんな高級なものをもっている私はお金持ちなんだよ」という自己主張のためにする消費のことである。以前は、顕示的消費はまさに貴族や高い社会的地位の人しかできなかった。こういう人しかお金を持っていなかったからである。

しかし、現在では経済水準の全体的な向上、市場や金融の発達によって、また、ほかのものを我慢したりローンを使うことによって、一般庶民でも顕示的消費をすることが可能になった。「古い賃貸アパートに住んでいるけど車はベンツ」的なことができるようになってきたのである(図4)。

顕示的消費傾向が高い人が高級品を買うのは、その機能を求めてではない。それを持っている自分への羨望のまなざしを感じたいからである。ここでは、機能よりもブランド名(ベンツであったり、ロレックスであったり)が重要になる。

また、高級品購入には、みせびらかし以外にも重要な用途がある。これは多くの人が経験していることだと思うが、ブランドもののバッグを持ったり、高価な腕時計をしたり、高価な香水を付けたりするだけで、「気分が上がったり」、「しゃんとした気分」になるという現象だ。

興味深いことに、高級品によるこれらの効果は、身につけるものが下着などのほとんど人目に触れないものであったり、有名で誰もがそれを高級であると知っているブランド品でなくても、また、クワイエットなデザイン(高級ブランド品だが、外見からはそれがわからず、ロゴなども目立つようにはデザインされていないもの)であっても生じることが分かっている。これは、これらの商品が自己の自信や自尊心、感情などをコントロールする役割を持っていることを意味している。

商品購入の基準としてのライフスタイルとセルフイメージ

これらのことを総合的に考えてみると、いまや消費者が購入するものを決定する際に、もはや機能は昔ほどの重要性を持っていないということが分かる。通常の人が普通の生活をする上で必要な水準はほとんどのものが満たしてしまっているからである。

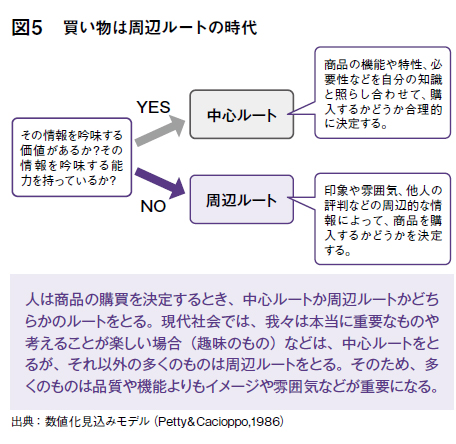

いま、人々が商品を購入するときの基準は、「この商品(やサービス)を購入することが、今の自分や将来の自分を快適にできるか」ということに変わってきている(図5)。では、人はどのようなものを買うと「快適さ」を感じるのか。それは、自分のイメージするような生き方(ライフスタイル)や

自己概念(セルフイメージ)にその商品が適合しているものである。

人がスターバックスに行く理由は「うまいコーヒーが飲みたい」わけではない(口ではそう言うかもしれないが)。そのとき、自分がスターバックスという少しおしゃれなカフェで、本格派のコーヒーをたしなんでいるというイメージがライフスタイルやセルフイメージに適合して、快適さを感じられるのである。

商品の値下げやバーゲンは、売り上げを伸ばすために使われてきたが、もし、その値下げが、商品イメージの劣化(ダサい、かっこ悪い、みんな持っている、バーゲン品である)をもたらすならば、それは、長期的に考えれば致命的になりかねない。また、場合によっては、値上げすることがイ

メージを向上させ、購買意欲を促進させることがあるということだ(高いから買う、高くなければ買わないという購買行動)。

古くから、マーケッターの間では「商品自体を売るのでない、イメージを売るのだ」と言われていた。これが、今や商品の企画開発の最重要課題になってきている。