コロナ前から進んでいた「買物」の構造変化

(写真はイメージです)

コロナ禍は消費を大きく変えたと言われる。品目で言えば、巣ごもり消費が伸びて白物家電やインテリア雑貨などが好調な一方、通勤や外出機会が減り、オフィスウエアや化粧品などは軒並み苦戦している。

「買物」の構造変化は、コロナ以前から起きていた。背景にあるのはデジタル化の進展である。

これまでリアル店舗が担ってきた役割は、「モノを選ぶ場所」と「モノを買う場所」の2要素に分解できる。かつての生活者は、商品に関する情報を手に入れる手段が乏しく、店頭に行かなければどんな新商品があるのかを知ることができなかった。売場は商品との出会いを通じて、目新しさや季節感などを感じられる重要な場だった。しかし今では、SNS(交流サイト)を含めてネット上に世界中のモノの情報が溢れているため、「モノを選ぶ場所」の役割のかなりの部分はネットが担うようになっている。

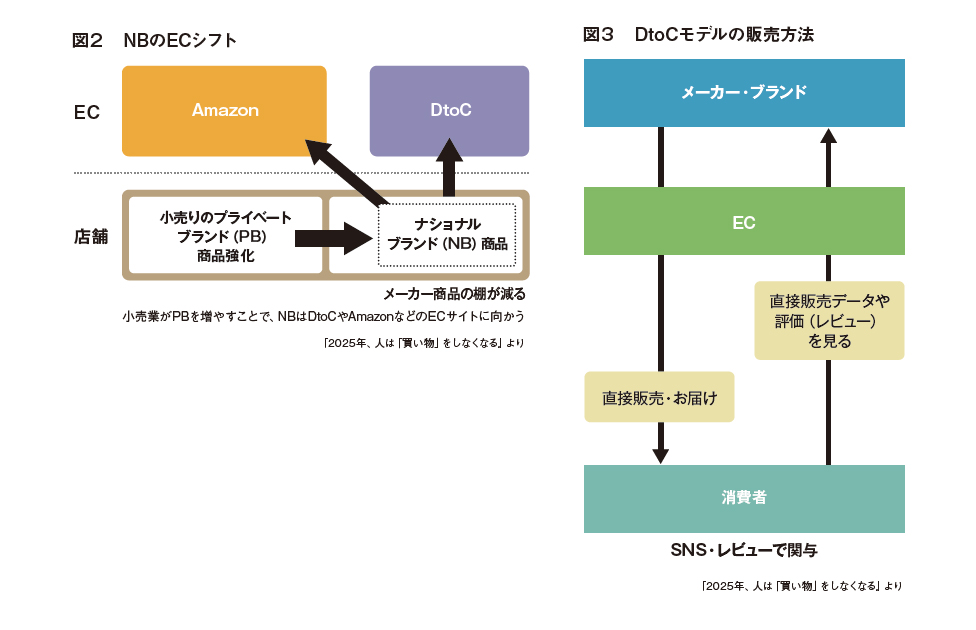

図1に示したように、世の中の商品は、日用品や食品など普段の買物で購入する「目的系」と、SNSの投稿で見かけたりバーゲンセールで偶然出会ったことをきっかけに購入する「発見系」に分けることができる。買物の対象となる商品の大半は「目的系」だが、近年はSNSの隆盛により、大きなヒットにつながるような「発見系」の商品が数多く誕生するようになっている。

またUX(ユーザーエクスペリエンス)の観点から見れば、リアル店舗に比べ、EC(電子商取引)は遙かに便利だ。わざわざ店頭に出向いて自力で商品を探すのは面倒だし、必ず在庫があるとも限らない。ネット上ではこうした懸念は一切不要だ。しかもアマゾンなどは返品の自由度が高いので、買ってみて期待したものと違ったら返品すればいい。ECに慣れ親しんでいる生活者の間では、買物に対する慎重さや、失敗を避けようとするマインドが消失しつつある。

これらがコロナ前から現在に至るまで、デジタル消費の潮流として起こってきたことだ。コロナ禍はこうしたデジタルシフトを後押ししただけで、たとえ事態が収束してもこの流れは変わらないだろう。

デジタル化の買物 二つの重要キーワード

デジタル化によって生まれた買物のあり方の特徴について、もう少し紹介したい。特に重要と思われるキーワードが二つある。

一つは「ストップウォッチショッピング」だ。「かかる時間を1分1秒でも短縮したい」というニーズに基づいた、超時短型の買物スタイルである。当社が実施したアンケートでも、近年リアル店舗に行く頻度が減った理由として、「レジの列に並ぶのが面倒くさい」「店員と会話するのが嫌い」という声が目立つ。画面をタッチするだけで一瞬で完了できるスマートフォンでの買物に慣れ親しんでいるから、日常的な買物に極力時間をかけたくないのだ。ECサイトで、過去の履歴から同じ商品を選んで購入するという人も少なくない。つまり「自分は何を買う必要があるのか」と考える時間すら惜しむ傾向が見られる。

もう一つのキーワードは「ウィッシュリストショッピング」だ。多くのECサイトでは、気になった商品を保存してリスト化できる機能がある。これをウィッシュリストという。あとで検討してから購入しようと、気になった商品をどんどんウィッシュリストに入れておく人は多い。

かつては、雑誌の紹介記事やテレビCMで印象に残った商品を見にいくために、週末に出かけるという買物行動は当たり前だったが、今はそれがない。デジタル時代の生活者は情報のインプットがとにかく多いので、いちいち覚えきれないし、記憶すること自体が負担に感じる。だから、とりあえずショッピングカートやウィッシュリストに入れて、一旦忘れたいというマインドがある。もちろん、結局買わないことも多い。リストに入れること自体を楽しんで、満足する人々がたくさんいるのだ。

こうして、昔のように慎重に商品を選んだり、週末に買物に出かけること自体を楽しんだりする機会が、どんどん失われている。

なお、デジタル消費におけるこれらの特徴は、必ずしも若い世代だけに見られるわけではないので注意したい。デジタルに最も馴染んでいるのは、一言でいえば「忙しい人々」だ。

年齢に関係なく、仕事や家事・育児等で時間に余裕のない人ほどデジタルで買う傾向が強い。その一方で、シニア世代は時間に余裕があるので、急いで買うモチベーションが生まれにくい。学生たちも時間があるから、店頭に行くこと自体が楽しいという層が相当数いる。これらを踏まえれば、仕事と育児で忙しい女性がターゲットであれば「ストップウォッチショッピング」を意識してECの利便性を高めることが重要であろうし、学生がターゲットであればリアル店舗の魅力を磨くことが必要かもしれない。これらを正しく捉えないと、メーカーも小売業も今後の戦略を誤る可能性があるだろう。

リアル店舗の重要性は「店舗網」と「体験価値の提供」

私が注目しているのは、デジタル化が進み、買物の構造変化が起こっても、リアル店舗の役割が失われているわけではないことだ。むしろ、その強みはますます重要になっている。

たとえばファーストリテイリングはアパレルの中でも特にIT投資に注力している企業だが、ユニクロのEC化率は決して高くない。デジタル投資によってリアル店舗の在庫管理などを徹底した結果、ネットで注文した商品を、店頭で受け取る顧客が増えたからだ。1分1秒でも時間を短縮したい人々は、モノを受け取るまでを含めて時間が短い方法を選ぶ。つまり日本では、仕事帰りに駅前・駅ナカで受け取れるユニクロの店舗の方が、明日になって自宅に届くアマゾンのECよりも利便性が高いのだ。

これは日本の特殊性で、アメリカや中国に比べ、国土面積が狭く、物流が高度に発達している。生活圏と店舗の距離も近い。だからECが普及しても、商品を受け取る場としてのリアル店舗網が重要になる。

リアル店舗が果たす役割として、もう一つ重要なのは「体験価値の提供」である。買物のあり方が変わっても、新たな発見や驚きを体験したい、商品を直接見たり触れたりしたいというニーズは依然としてある。それに応える力をリアル店舗は一層尖らせていくことが求められる。ダイソーをはじめとする100円ショップが好業績を続けているのも、商品の入れ替えサイクルが極めて早く、常に新しい買物体験を提供できているためだ。

最近は小売業だけでなく、メーカーも体験価値を提供する場としてのリアル店舗を重視している。アップルやナイキなどがショールーム的な店舗を多数展開しているのもその例だ。商品を売るだけならECでいいが、ブランドを長く愛してくれるファンを獲得していくには、人々と直接接し、体験を提供していくことが欠かせないからだ。

「2030年、買物の未来」は消費の多様化・個別化が加速

今後、ECだけでなくリアル店舗でもデジタル化が進んでいくと、生活者一人ひとりが自分の価値観にぴったり合ったブランドや商品を探して購入していくことが容易になる。消費の多様化・個別化の傾向はますます強まるだろう。「2030年、買物の未来」では、誰でも知っているようなマスブランドは徐々に減って、一つのブランドが獲得できるマーケットの規模は相対的に縮小していく。

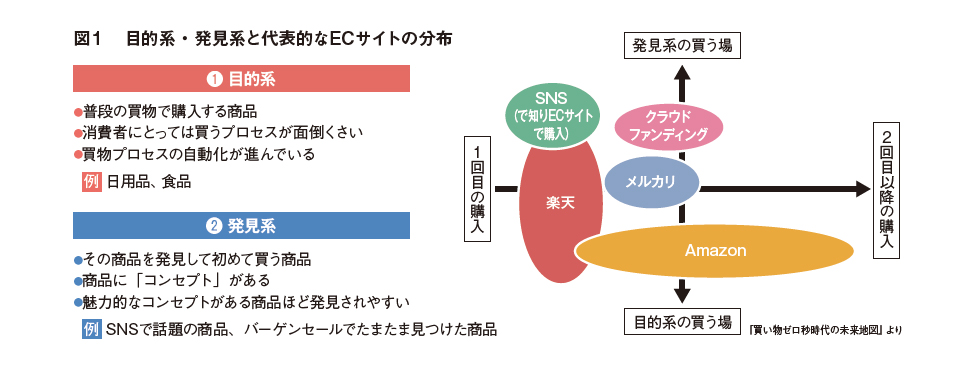

また小売業がプライベートブランド(PB)を増やすことで、ナショナルブランド(NB)は「DtoC(Direct to Consumer)」やアマゾンなどのECサイトに向かうことが予想される。メーカーは、ネットを通じて直接商品を販売する「DtoC」のモデルを取り込まざるを得ず、生活者に直接リーチして情報を発信する手段を持たない企業は、選ばれにくい時代になっていく(図2・図3)。

とはいえメーカーが自力でこれらに取り組むのは簡単ではない。それを支える役割を果たせるのは、長年メーカーとリアル店舗のニーズにきめ細かく対応してきた卸売業だろう。メーカーの直販体制のスキームを卸売業の主導で企画提案するなど、これまで培ってきた知見やリソースの強みをデジタル消費の領域で活かしていってほしいと考える。